「危険物」ってなに?

消防法上の「危険物」とは

消防法第2条第7項において、「別表第1の品名欄に掲げる物品で同表に定める区分に応じ、同表の性質欄に掲げる性状を有するもの」をいい、「火災予防上危険な物」のことです。

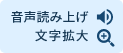

危険物には様々な種類があり、それ自体が燃えるもの以外にも、他の物質が燃えるのを手助けするもの、水をかけると発火するもの、空気中で自然発火するものなど、下の表のように「第1類」から「第6類」まで分類されています。

危険物の分類や性質

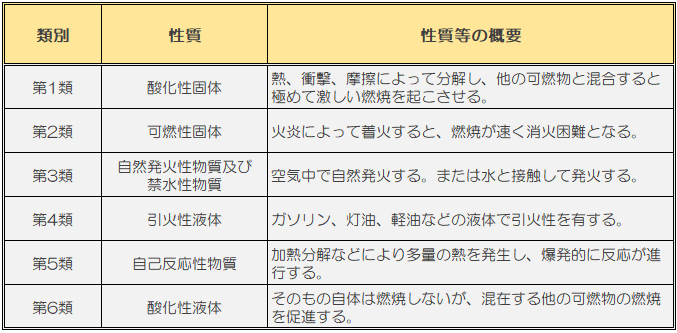

「指定数量」について

許可を得ないで一定量以上の危険物を貯蔵したり、取り扱うことは消防法で固く禁止されています。

(無許可での貯蔵(取扱い)に関する罰則:1年以下の懲役または100万円以下の罰金)

この一定量のことを「指定数量」といい、危険物の種類ごとに決められています。

また、指定数量の5分の1以上の危険物を貯蔵したり、取り扱う場合は消防署に届出が必要になります。

身近な危険物の指定数量と手続きの種類(指定数量が少ないものほど”危険性が高い”)

「危険物」の性質について

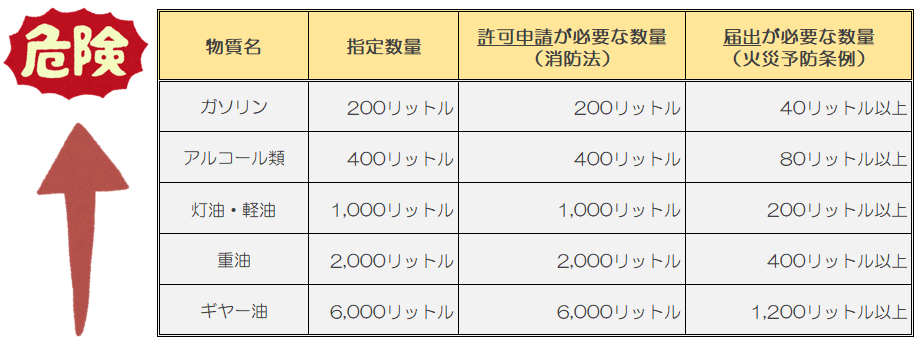

「ガソリン、灯油、軽油、油性塗料、シンナー、アルコール、アロマオイル、除光液など」は私たちの生活にとても身近な存在ですが、これらはすべて「引火性の液体」「危険物」であり、次のような危険性があります。

私たちの生活に身近な「危険物」

①とても燃えやすい

引火性の液体は、液体の温度が低くても火花等の”小さな火種”で引火します。ガソリンはマイナス40℃以上、除光液(アセトン)はマイナス20℃以上、アルコールは11℃以上、灯油でも40℃以上で引火する可能性があります。

②水で消火できない

引火性の液体の多くは”水に溶けません”

また、引火性の液体の多くは水よりも軽いため、混ぜると水に浮いてしまうことから、消火するために水を使うことによって、かえって火を広げてしまうおそれがあります。

水は絶対にかけないでください。

これらの引火性の液体の消火には「消火器」がとても有効です。

③可燃性のガスが発生する

引火性の液体は、液体そのものが燃えるのではなく、その液体から発生するガスが燃えます。

液体から発生する可燃性のガスは空気よりも重いため、低いところに溜まりやすく、床面を流れてかなり遠いところまでガスが到達するおそれがあります。

引火性の液体を取り扱うときは、換気を十分におこない、周囲(特に低いところ)に高温になる物や電気設備などの火種が無いことを確認してください。

「危険物」の性質

翻訳

翻訳